趣味や愉しみ

「藍」=ジャパンブルー。江戸の文化(技法)を伝える

「ジャパンブルー」。明治時代に、イギリスの科学者アトキンソン、そして、作家ラフカディオ・ハーンは、日本人の着物や生活の中に、藍の色が多いことに気づき、藍を「ジャパンブルー」、そう呼んだそうです。日本では古くから、藍の衣服を身につけてきましたが、木綿を染めた藍の着物が庶民の間まで広まったのは江戸時代だそうです。当時の「発酵建て」という藍染めの技法を、できる限り近い形で再現して伝えていこうとしている人たちがいます。

藍を建てる

「藍を建てる」とは、藍染めの染液をつくること。

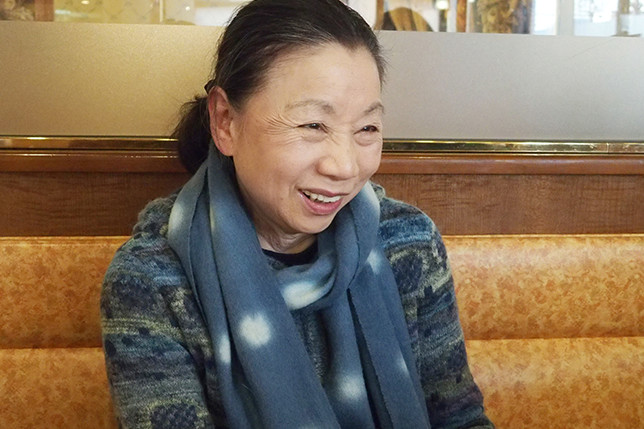

中嶋眞知子さん(74歳)は、2?3年前から自宅のベランダで「藍建て」をはじめました。化学薬品を使わない、昔ながらの方法です。

中嶋眞知子さん

襟元に素敵なマフラーをしてあらわれた中嶋さん。一目で、自作の「藍染め」と直感しました。中嶋さんは、収穫した種から藍を育てて、染料をつくって、藍染めを楽しんでいます。

「身近な人たちにプレゼントしたり、イベントに出品するくらいで、趣味として楽しんでいる程度なんです」と、中嶋さんは言います。ですが、浴衣を染め、「浴衣に合わせる帯を自分で織ってみようと思っているんです」という本格派なのです。

中嶋さんが藍染めをはじめたのは6年ほど前。友人の話がきっかけだったそうです。

古民家に設けられた藍小屋で「藍建て」を

東京・世田谷には、区立岡本公園民家園と次大夫堀公園民家園という、江戸時代後期から明治時代前期の農村風景を再現した施設があります。移築された古民家(農家の家屋)があり、当時の生活道具や民具に触れることができて、年間を通して、その頃の行事や遊びなどを再現しています。

そこでは、12のボランティア団体が「会」として、世田谷区の文化の伝承を担っています。

藍染めもその1つ。会は他にも、「綿の会」「鍛冶の会」「木挽きの会」「紙漉きの会」「そばの会」「綿と糸の会」と、「食農研究会」「柿渋研究会」「草木加工研究会」「竹細工研究会」「茅葺き研究会」があります。

園内には、藍の畑があり、藍染めの会は、旧加藤家(古民家)に設けられた藍小屋で「藍建て」を行っています。

畑で種から藍を育てる。夏の日差しの中、鍬を持つ

中嶋さんは退職後、「地域のボランティアとして、こどもたちと関わる仕事はないか」と探していた時、友人から「藍染めの会」で、区民に藍染めの指導をしており、夏休みにはこどもたちにも指導しているという話を聞いて入会を決めたそうです。

現在、会は、男性メンバー3人と女性メンバーが16人。

藍染めの伝承は、藍の育成からはじまります。

「園内の畑で藍を育てているのですが、夏の日差しが照り付ける中、虫もたくさんいます。畑仕事なんて、それまでしたことがなくて…鍬(くわ)を持ち、畝をつくっていく作業が一番大変」

そう言いながらも、自然の素晴らしさには、これまで味わったことのない充実感があると中嶋さんは言います。

「藍染めの会」では、夏休みの小学生たちに、江戸時代に行っていた方法で、藍染めの技法を教えており、参加したこどもたちにとっても、忘れられない思い出になっているようです。

藍は刈り取って葉と茎に分ける

肥沃な土壌を好む藍は、1年中、目を離すことができないそうです。冬は、寒起こしや肥料のすき込みを行って土壌を整えます。

春(3月頃)、苗床に種をまきます。5月頃に、苗床から畑に定植します。7月頃になると、藍を、根元から10センチくらい残して刈り取り(一番刈り)、8月頃に、刈り取ったところから、また成長した藍を刈り取り(二番刈り)ます。乾燥させて保存袋に入れた葉は、9月からはじめる蒅(すくも)づくりに使います。10月頃に取れる種は、来年の種まき用です。

9月。刈り取った葉を、むらなく乾燥させて、「寝床」と呼ばれる土間に積み上げていきます。これを「寝せ込み」といいます。積み上げられた「葉藍」に水を打ち、「切り返し」をします。日を変えて数十回行い、その間に発酵した葉は、70℃くらいまでに温度が上がります。

9月から12月の約100日かけて寝床で発酵させた葉藍を、すくも(蒅)といいます。昔は、流通に便利なように丸めていたので、「藍玉(玉藍)」と呼ばれていたそうです。

藍の葉は発酵させて「すくも」に。藍師の仕事

藍の栽培から「すくも」づくりまでは「藍師」、すくもから「藍建て」をして布を染めるまでは「染師」の仕事でした。「寝せ込み」で、葉藍に水を打つ作業が、「すくも」の良しあしを決めるため、水打ちを専門に行う「水師」もいました。

藍は、木綿の着物が普及した江戸時代に、阿波の国(現在の徳島県)が最大の生産地であったため、現在も徳島では、名家の「藍師」が脈々と続いています。

染物屋を「紺屋」と呼ぶことからもわかるように、当時の染めは「藍」が主体だったそうです。

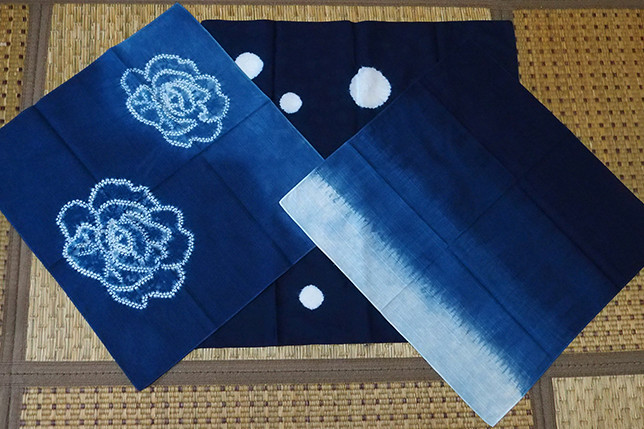

中嶋眞知子さん作

発酵の力を借りて染色する

16世紀半ば頃から行われてきた藍染めの技法を「天然灰汁(あく)発酵建て」といいます。

すくも(藍の葉)に寄生する微生物で発酵作用をつくりだし、木灰のアルカリ性や、微生物の栄養源となる日本酒やフスマを利用して、微生物(菌)の働きやすい温度やpHに整えます。そうすることで、藍の葉の色素は、不溶性から水溶性に変化して染色が可能になるのです。

現在は、発酵作用の代わりに、『ハイドロサルファイト(還元剤)』などの化学薬品を使っているものが多いそうです。

中嶋さん作のストール

藍の華(花)が染色の合図

「すくもの固まりをほぐし、水と灰汁を藍瓶の中に入れて、棒で攪拌(かくはん)します。あとは、温度、色、匂いなどを見ながら、フスマや石灰を入れて、毎日調整します。Ph10.8(強アルカリ性)くらい、温度は26℃くらいになるのが、ちょうど良いかな。自然の力を利用するので、毎年、藍の色は微妙に変わるのですが、今年は良い色に仕上がったようです」(中嶋さん)

灰汁は、木灰に熱湯を入れて、一晩寝かせて、翌日濾し、それを何回か繰り返して、つくります。

発酵がはじまって、しばらくすると、液面に油膜ができて、それを攪拌すると、紫がかった色の粘り気のある艶やかな泡ができるそうです。これを「藍の華(花)」といいます。この状態になると染色が可能になります。

中嶋さんが染めた木綿の糸。『大和藍』(藍熊染料株式会社)で染めたもの。色は、藍の染液につける回数で調整する

藍の液に布や糸をつけることでも色は染まりますが、取り出して空気にさらすことで酸化して、より濃い藍色になります。これを何度も繰り返して、色を調整していくそうです。

藍色の濃淡は、染液へのつけ方を変えて、つくる(中嶋眞知子さん作)

染色したくないところは、糸で縛ったり、手で持って隠すことで、色を入れないようにします。

Tシャツのバラにはスパンコールをプラスして(中嶋眞知子さん作)

「頭で想像した通りに仕上がった時は嬉しいですし、私の場合は、偶然性から生まれたものが、たまたまうまくできた、ということのほうが多いように思っています(笑)」(中嶋さん)

色が染まったら、最後に水洗いをして、色が出なくなったら陰干しして、でき上がりです。

濃いインディゴブルーから、水色に染まる生葉染めまで

藍の色といって思い浮かべるのは、ジーンズなどに使われるインディゴブルー。インディゴとは、「インドの」藍や、その色素を含むものの呼び名にもなっています。日本では、藍の染料をつくるために、古くは、蓼藍(たであい)という植物が使われていたそうです。

生葉染めは薄い水色に染まる。中嶋さんが染めた麻のストール

「基本的には、発酵建ては、木綿や麻などを染める時に使い、絹などを染める時には、生葉(なまば)染めという、刈り取った新鮮な藍の葉をもみしだいて、その液で染めます」(中嶋さん)

生葉はもみしだいて染める

微妙に色合いの違う藍の色を指して、「藍四十八色」ということばがあります。「藍」「甕覗(かめのぞ)き」「白藍」「縹(はなだ)」「茄子紺」「褐色(搗色・かちいろ)」など。実際には、48色より多い、藍の色があるそうです。

雁木竜巻絞りで染めた藍染めのゆかた地(中嶋眞知子さん作)。雁木竜巻絞りは、日本の伝統工芸品「有松絞り」の絞り技法の1つ

鎌倉時代には、褐色(搗色・かちいろ)が「勝ち色」に通ずるとして、藍は、武士の着物に好んで使われていたそうです。剣道着にも、この「かち色」が使われています。

漢方薬として。また、防虫・抗菌・消臭・保温などに利用された藍

かご染めで染めた中嶋さんの作品。かご染めは、手でひだを取った生地を、2つの同じ大きさの網かごを合わせた中に入れて染める。ひだの取り方や、かごの網目を利用して、偶然性が模様を変える楽しさもある

藍は、解毒、解熱、消炎、殺菌などの漢方薬としても、日本に伝わりました。

防虫効果があるともいわれて、蚊帳、野良着や手甲脚絆などに使われ、高価な着物は藍の風呂敷で包んでいたそうです。藍の浴衣をほどいて、赤ちゃんのおむつに使っていたのは、消臭や抗菌効果。ほかに、保温効果もあるといわれています。

藍で染めると生地が強くなるといわれて、火消し装束や兜のヒモなどにも使われていたそうです。

着るほど風合いが増し、色が薄くなってきたら、また染め直すことができる「藍」。自然の力を利用して生まれる風合い、そこに、絞りの技法やデザインなどのバリエーションが加わることで、無尽蔵に生まれる魅力。中嶋さんの話を聞いて、その魅力の一端に触れることができました。

白影絞り。伝統工芸品「有松絞り」の絞り技法の1つ

荀子の『勧学』に「青は藍より出でて藍より青し」という有名なことばがあります。出藍(しゅつらん)の誉れともいわれ、弟子が師よりもすぐれていることを意味しています。青色の染料は、植物の藍からとるけれど、藍草より青くなるという意味がわかったような気がしました。

文=水楢直見(編集部) 2016年12月取材